驶过富春江畔,第四代博越L撑起中国车的美学底气

在中国,真正的好风景,总藏在山河之间;而真正的好产品,往往藏在细节之中。

2025-05-15 | 出处: Auto Business | 责编: 谷博文

在中国,真正的好风景,总藏在山河之间;而真正的好产品,往往藏在细节之中。

在中国,真正的好风景,总藏在山河之间;而真正的好产品,往往藏在细节之中。

从一句“你好,博越”开始,这个名字就不只是车名,而成了中国智能车机时代的一个起点。那是2016年,智能互联刚刚起步,博越用一声问候,第一次让人们意识到,中国车也能带来人与车之间真正的对话。

九年之后,第四代博越L驶入富春江畔,以9.29万元起的限时上市价亮相。不是为了复刻记忆,而是一次彻底重构,重新回答:“什么才是中国车的气质?”

这一次,吉利在设计中写进了东方的山水意境,在智能里装进了会思考的AI语义大脑,在驾驶感里藏下了自信与从容。不为惊艳,只为扎实。它没有浮夸的标签,也不靠一眼的惊喜。但只要你坐进去、开起来,它就会悄悄告诉你:这,就是中国车应有的样子。

01

把一辆车做成一个“工艺品”

一直以来,汽车在人们的日常生活中都扮演着重要角色,尤其是在这个技术变革与审美觉醒并行的新汽车时代,汽车早已超越了单纯的代步工具,更成为承载生活方式、情绪表达与文化认同的移动空间。基于这样的消费观念升级与审美意识提升的变化,即便是10万元级别的家用SUV,用户对产品的期待也不再局限于空间、动力或配置,而是渴望在细节中发现质感,在设计中感受到文化,在使用中体会温度。

一直以来,汽车在人们的日常生活中都扮演着重要角色,尤其是在这个技术变革与审美觉醒并行的新汽车时代,汽车早已超越了单纯的代步工具,更成为承载生活方式、情绪表达与文化认同的移动空间。基于这样的消费观念升级与审美意识提升的变化,即便是10万元级别的家用SUV,用户对产品的期待也不再局限于空间、动力或配置,而是渴望在细节中发现质感,在设计中感受到文化,在使用中体会温度。

吉利深谙这一趋势,因此在第四代博越L的打造上,并没有因为价格段的限制而“应付了事”,而是始终坚持“大国匠心”的造车理念。在吉利看来,无论是首次购车的年轻家庭,还是注重性价比的成熟消费者,他们都有权利享受富有美学价值、技术魅力和文化厚度的高品质座驾,而吉利要做的,正是让每一位用户都能以合理的价格,拥有一台真正称得上“工艺品”的中国车。

自2016年首代车型问世以来,博越系列历经9年4次迭代,始终坚持从中国传统文化中汲取灵感,在设计语言上不断创新演进,诠释“中国车应有中国范”的理念。从初代博越唤醒中国原创设计意识的“水波涟漪”美学,到第四代博越L将“山河气韵”具象化为全新设计语言,博越L不再只是功能性产品,更是文化自信与工业美学的融合载体。其造型基于中国人“大即为美”的审美共识,在越级尺寸和精准比例中展现磅礴大气的东方美感。前脸“百川归海”格栅层次叠起、气场磅礴,光影之间铺陈出江河汇聚的恢弘意象;“鎏光星河”前贯穿灯和“璀璨西子”后贯穿灯则通过精密的结构与细腻的灯效,赋予整车以灵动神采,不仅提升辨识度,更点亮出行的尊崇仪式感。

自2016年首代车型问世以来,博越系列历经9年4次迭代,始终坚持从中国传统文化中汲取灵感,在设计语言上不断创新演进,诠释“中国车应有中国范”的理念。从初代博越唤醒中国原创设计意识的“水波涟漪”美学,到第四代博越L将“山河气韵”具象化为全新设计语言,博越L不再只是功能性产品,更是文化自信与工业美学的融合载体。其造型基于中国人“大即为美”的审美共识,在越级尺寸和精准比例中展现磅礴大气的东方美感。前脸“百川归海”格栅层次叠起、气场磅礴,光影之间铺陈出江河汇聚的恢弘意象;“鎏光星河”前贯穿灯和“璀璨西子”后贯穿灯则通过精密的结构与细腻的灯效,赋予整车以灵动神采,不仅提升辨识度,更点亮出行的尊崇仪式感。

同时,新车在内饰设计上,同样展现出了中国文化的空间哲学。以“栖岸望潮”理念打造的环抱式座舱,不仅优化了乘坐空间的舒适性,也呈现出“卷轴般”铺展开来的视觉流动感;辅以琥珀金色调、3D镭雕水晶挡把、水岸涟漪副仪表台等设计,每一处细节都精致如艺术装饰,传递出东方审美的深厚底蕴。更有256色可变氛围灯在“湖光山色”的灵感中律动变化,营造出亦静亦动、亦雅亦趣的情绪空间。色彩语言同样讲究:从出云青到流光白,五种匠心车色以中国山河为灵感,以高端工艺为支撑,打磨出一片片会呼吸的“流动山水”,在光影流转中展现东方神韵。

同时,新车在内饰设计上,同样展现出了中国文化的空间哲学。以“栖岸望潮”理念打造的环抱式座舱,不仅优化了乘坐空间的舒适性,也呈现出“卷轴般”铺展开来的视觉流动感;辅以琥珀金色调、3D镭雕水晶挡把、水岸涟漪副仪表台等设计,每一处细节都精致如艺术装饰,传递出东方审美的深厚底蕴。更有256色可变氛围灯在“湖光山色”的灵感中律动变化,营造出亦静亦动、亦雅亦趣的情绪空间。色彩语言同样讲究:从出云青到流光白,五种匠心车色以中国山河为灵感,以高端工艺为支撑,打磨出一片片会呼吸的“流动山水”,在光影流转中展现东方神韵。

可以说,第四代博越L之所以能被称为“大美中国车”,并非只是因为它的外观好看、配置丰富,而是因为它真正做到了将设计与文化融合、将科技与匠心并举。这是一种源自骨子里的精致,不是形式上的堆砌,而是理念上的贯穿,是一次对“中国制造”从技术到精神层面的全新诠释。在“让每个人都能拥有智能精品车”的信念之下,吉利不仅制造了一台车,更完成了一件“工艺品”的打造。

02

好开,是第四代博越L的底气

在如今新能源车快速崛起的背景下,“智能化”“操控性”等关键词越来越多地被新能源产品所占据,但燃油车并非就此失去价值,仍有大量消费者在驾控感受、机械素质和成熟度方面,坚定选择燃油车。对这部分用户而言,“智能”和“好开”一样重要,既想要燃油车的稳定可靠,也期待体验到智能科技带来的便利与进化。而第四代博越L的产品思路非常清晰,就是满足这些用户“既要智能科技,又要驾驶质感”的需求,并且,它也确实做到了。

在如今新能源车快速崛起的背景下,“智能化”“操控性”等关键词越来越多地被新能源产品所占据,但燃油车并非就此失去价值,仍有大量消费者在驾控感受、机械素质和成熟度方面,坚定选择燃油车。对这部分用户而言,“智能”和“好开”一样重要,既想要燃油车的稳定可靠,也期待体验到智能科技带来的便利与进化。而第四代博越L的产品思路非常清晰,就是满足这些用户“既要智能科技,又要驾驶质感”的需求,并且,它也确实做到了。

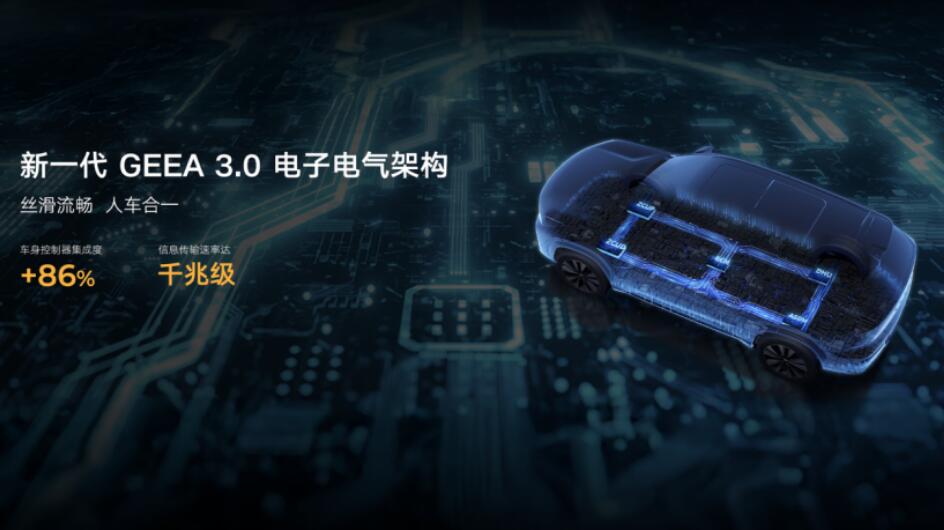

第四代博越L之所以“好开”,并不是一句简单的宣传口号,而是建立在全面革新的架构基础和全球领先的AI能力之上。它基于全新GEEA3.0电子电气架构,率先实现由“单兵作战”向“多域协同”的跨越,构建起一套智能化、集成化程度极高的车载中央“超级大脑”。相比传统的分布式架构,新架构不仅减少了控制器数量和线束重量,还带来了信号传输速度的质变,从“绿皮火车”进化为“高铁”,让整车对指令的响应更敏捷、执行更精准,也为AI智能驾驶控制打下坚实的基础。全域FOTA能力的加入,也让整车如同智能手机一样可以持续进化,始终保持“越开越懂你”的状态。

第四代博越L之所以“好开”,并不是一句简单的宣传口号,而是建立在全面革新的架构基础和全球领先的AI能力之上。它基于全新GEEA3.0电子电气架构,率先实现由“单兵作战”向“多域协同”的跨越,构建起一套智能化、集成化程度极高的车载中央“超级大脑”。相比传统的分布式架构,新架构不仅减少了控制器数量和线束重量,还带来了信号传输速度的质变,从“绿皮火车”进化为“高铁”,让整车对指令的响应更敏捷、执行更精准,也为AI智能驾驶控制打下坚实的基础。全域FOTA能力的加入,也让整车如同智能手机一样可以持续进化,始终保持“越开越懂你”的状态。

得益于这一架构赋能,第四代博越L率先搭载了星睿AI Drive数字调校技术,能够每小时生成万公里级复杂工况数据,通过对上千个参数项的智能优化,带来更平顺的换挡、更出色的滤振性和更稳定的操控表现。这不是简单的调校优化,而是基于海量真实数据和AI模型训练后的精准反馈,它让燃油车也拥有了媲美新能源智能底盘的进化能力。

同时,博越L所搭载的星睿AI云动力模型则进一步打破了传统燃油车“人适应车”的单向逻辑,实现了车辆根据用户驾驶习惯、实时路况、导航信息和环境温度等因素的自主学习与动态调整。它能主动优化油门响应、换挡策略和空调系统,让车辆的驾驶风格真正与用户个性深度融合。开得久了,博越L会变得越来越懂你,真正让驾驶成为一种被理解、被回应的体验。

同时,博越L所搭载的星睿AI云动力模型则进一步打破了传统燃油车“人适应车”的单向逻辑,实现了车辆根据用户驾驶习惯、实时路况、导航信息和环境温度等因素的自主学习与动态调整。它能主动优化油门响应、换挡策略和空调系统,让车辆的驾驶风格真正与用户个性深度融合。开得久了,博越L会变得越来越懂你,真正让驾驶成为一种被理解、被回应的体验。

这些智能技术的落地,都得益于吉利在全球AI领域的全面布局。作为唯一具备“AI架构造AI汽车”能力的中国车企,吉利依托自研星睿大模型2.0和全球顶级AI模型的深度融合,实现了行业领先的算力与算法效率,不仅让每辆车具备更强大的个体智能,更构建起全网级别的智慧协同系统。正是这份技术积淀,确保了第四代博越L在传统燃油车领域中,也能给出一份充满“未来感”的驾控答卷。

所以,当“好开”成为第四代博越L的底气,它并不止于过去燃油车所强调的“驾驶感”,而是基于智能架构、AI调校、深度学习和全域感知下的系统性进化。它不是花架子,而是真正以“技术真实力”把好开这件事,做到了实处。

所以,当“好开”成为第四代博越L的底气,它并不止于过去燃油车所强调的“驾驶感”,而是基于智能架构、AI调校、深度学习和全域感知下的系统性进化。它不是花架子,而是真正以“技术真实力”把好开这件事,做到了实处。

03

超越期待才是“新一代”

智能座舱的竞争已经进入下半场,但行业依然存在一个偏见:智能是新能源的专属标签。而第四代博越L,正是打破这一误解的那款车——它让燃油车,也能拥有深度学习、主动适应的智能进化能力,而不是只能被动追随时代的技术趋势。

智能座舱的竞争已经进入下半场,但行业依然存在一个偏见:智能是新能源的专属标签。而第四代博越L,正是打破这一误解的那款车——它让燃油车,也能拥有深度学习、主动适应的智能进化能力,而不是只能被动追随时代的技术趋势。

在大多数燃油车还停留在“8155芯片+语音+大屏”的表层智能阶段时,第四代博越L率先迈入“AI大模型+三端融合”的新时代。它全系标配Flyme Auto系统,构建出以“人机共情”为核心的AI融合座舱,不再是人对车单向发号施令,而是车能听懂、会回应、懂你情绪的双向协同。

这背后,是硬件底层与生态架构的双重重构:

这背后,是硬件底层与生态架构的双重重构:

其一,在算力基础上,第四代博越L全球首搭国产车规级7nm“龍鹰一号”芯片,AI算力是行业常见8155芯片的两倍,配合16G+128G的超大存储,能在高并发、多任务处理场景下依旧保持从容响应。这不仅是一次芯片层级的国产突破,更是支撑“AI深度交互”所必须的基础设施;其二,在系统生态层面,第四代博越L选择“融合”而非“堆叠”。Flyme Auto系统打通手机、车机、云端三端边界,真正实现算力共享、生态互融、体验无缝切换。相较多数合资品牌依旧依赖CarPlay或Android Auto的镜像方案,这种“原生融合”架构带来的不仅是使用体验的代差,更是系统设计哲学上的全面领先。

同时,新车配备15.4英寸2.5K超清全面屏,87.04%屏占比带来极强视觉沉浸感。Flyme Link无感互联让手机上车即连、应用无缝切换,小窗模式支持多任务并行操作——导航、音乐、通话之间切换自然高效,真正把“手机能力”完整搬进了车内。

更关键的是,第四代博越L的智能化并不是为了炫技,而是服务于“让更多人体验真正的智能座舱”的普及化目标。它不仅实现了智能功能的“全量”落地,更完成了“全栈”技术自主:从芯片到系统、从交互到云端协同,全面掌握核心能力。

在行业一边倒追逐新能源热度的今天,吉利却选择用智能重塑燃油车的价值感。这种做法并不激进,却极其清醒:电驱并不代表一切,真正的智能体验,是让每一辆车都变得更懂用户。第四代博越L,正是那个懂得“回归驾驶本质”的异类。而它为燃油车智能体验树立的新标杆,也在提醒整个行业:智能不该只是电车的特权。

结语:可以清晰看到的是,第四代博越L的到来,不是吉利在10万级市场的一次简单迭代,而是一种品牌底色的确认。确认什么才是真正的理性造车,确认智能与设计不必专属于新能源,也确认中国车可以有自己的表达方式。

面对“什么叫中国车”这个问题,第四代博越L没有喊口号,而是选择脚踏实地给出答案:动人的,不是炫技,而是扎实;可信的,不是包装,而是真诚。这,也许就是当下最值得被看见的“中国气质”。