四大视角看吉利式“产教融合”教育之路

熟悉李书福的人都知道,在他的内心深处,除了汽车梦之外,还梦寐以求着一个更广阔的教育梦。

2023-12-05 | 出处: Auto Business | 责编: 谷博文

熟悉李书福的人都知道,在他的内心深处,除了汽车梦之外,还梦寐以求着一个更广阔的教育梦。

在过去的40多年的创业历程中,即便错过了一些重要的新车发布会,李书福也始终抽出时间参加吉利相关的教育活动。在一次公司经管会上,这位以“敢说话”著称的汽车狂人直言不讳地指出:“到今天为止,吉利唯一与众不同的就是我们拥有强大的教育培训系统,培养出了独具特色的吉利人才体系。”而民办教育成为吉利教育培训系统中不可或缺的一环。

不忘初心,方得始终。20多年来,吉利坚守着办学的初心,以树人育才的理念和责任情怀,不仅实现了“造车育人两不误”,还成功创办了9所学校,培养范围涵盖了从职业高中到研究生院的不同层次,为社会培养了超过19万名人才,其中大多数都是汽车行业急需的专业性人才。

截至2023年8月,吉利汽车校园招聘员工中超过10%来自旗下院校。教育事业的蓬勃发展为吉利突飞猛进的业绩提供了源源不断的内生动力。

然而,吉利办学并非仅为了补充企业所需的优秀人才,而是着眼于更为宏伟的目标。有教育专家曾指出,吉利院校培养的人才不仅满足了吉利自身的发展需求,更在中国汽车行业形成了一种人才闭环,为中国的校企办学模式树立了典范。

在不少教育学家眼中,企业办学、培养复合型人才在国内并不稀奇,但吉利20多年的办学经验依然有着显著的特点。

1)公益性。

吉利在教育领域的投入纯粹出于社会公益,不谋求经济回报。自1997年涉足教育产业以来,吉利将教育定性为社会公益性事业。与许多把教育作为主业的民办高校不同,吉利通过主业来支持教育,将教育视为一项纯粹的公益事业。

2)前瞻性。

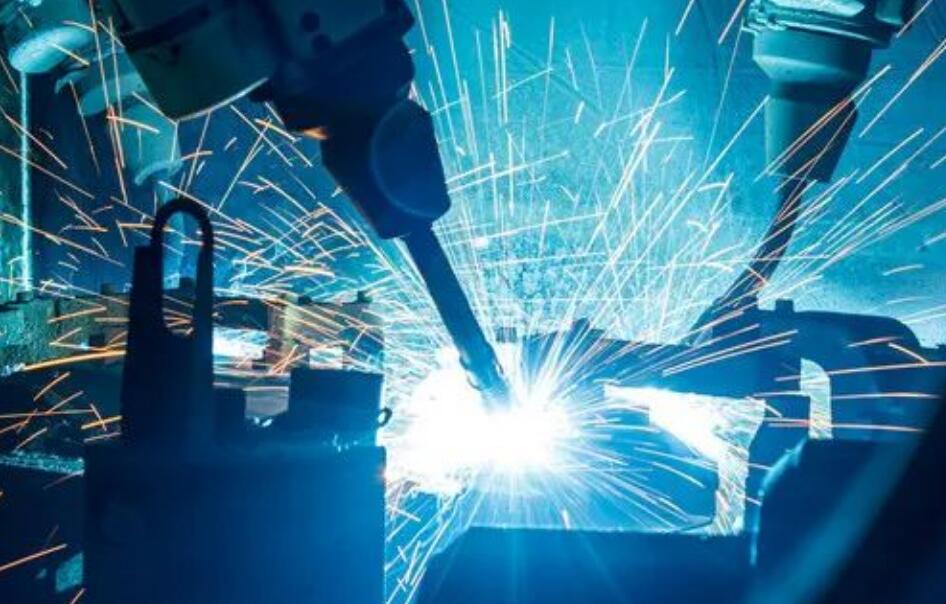

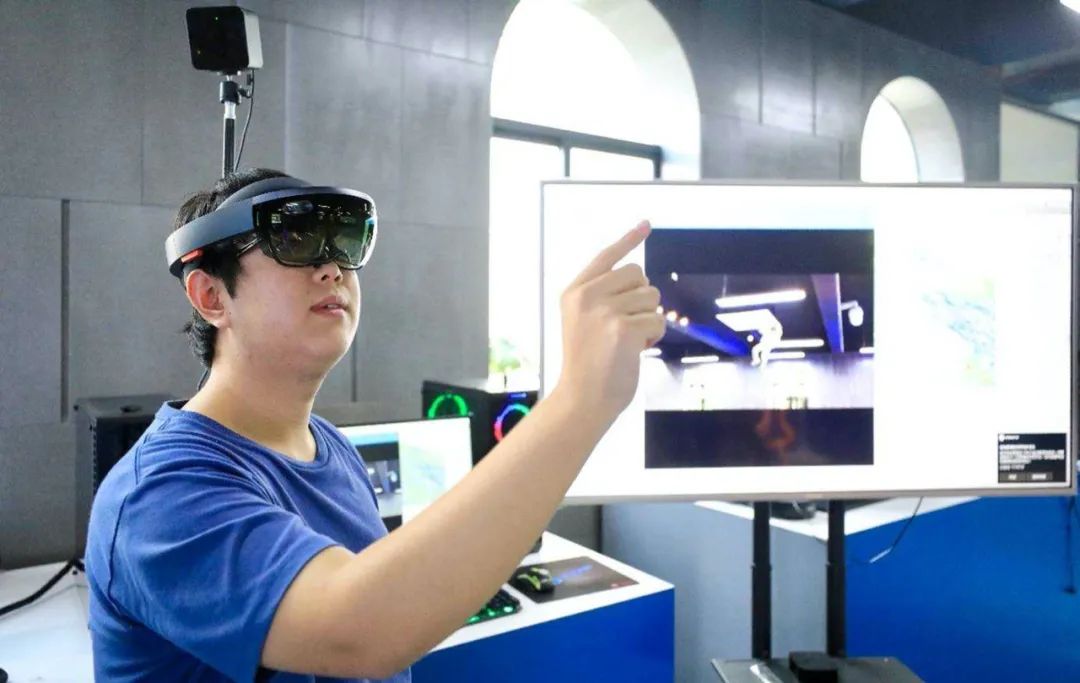

吉利在教育方面的前瞻性探索和执着投入不仅为产教融合发展提供了经验,也在夯实“中国质造”的基础上起到了关键作用。吉利对教育事业的不懈投入,为汽车等工业提供了有力的人才支持,适应了劳动力成本递减的趋势,同时也有助于提升产品技术含量,推动“中国制造”在全球价值链上的提升。

3)实用性。

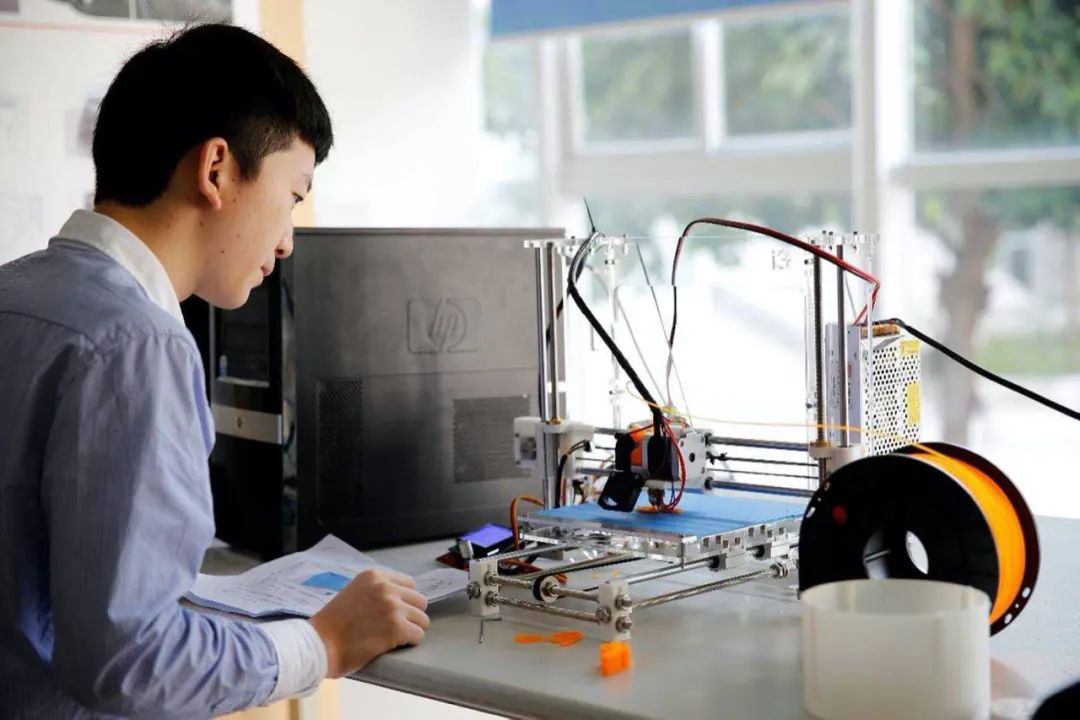

吉利致力于研究深度产学研融合、探索应用型人才培养新模式,不断推动中国教育改革,促进经济高质量发展。为解决人才和技术方面的难题,吉利探索出了“订单教育”的新模式,教育注重应用型人才培养,紧密关联最前沿的工业技术。在需求导向和产教并举、校企一体的新模式下,吉利培育出了大量与社会需求高度契合的人才,为鼓励企业办职业教育提供了典范。

4)高水平。

吉利创办了9所学校,形成了从中高职到研究生的多层次培养体系。民办教育要想可持续发展,必须形成自我运营和培养体系的能力,需要一定规模。吉利通过企业办学推动教育、人才、产业和创新的紧密衔接,成功实现了高质量的人才培养。

此前有教育专家接受寰球汽车采访时表示,中国制造企业要实现制造业四个方面的升级——工艺升级、产品升级、功能升级、链条升级,必须像吉利一样在“教育”上多下功夫。吉利的教育模式既是经验的总结,也是对未来教育发展方向的探索,为中国制造业培育高质量人才提供了可借鉴的样板。