吉利瞄准的,是未来人才体系的竞争

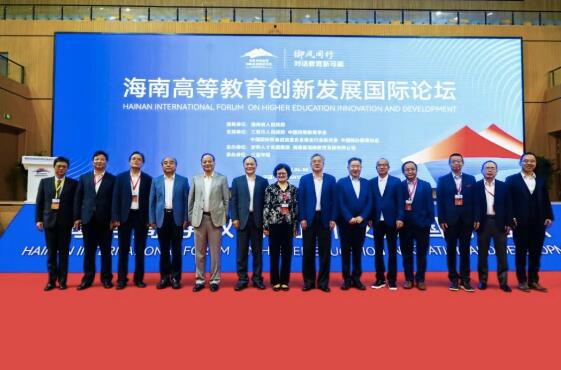

12月4日,由吉利人才集团主办的首届海南高等创新发展国际论坛在三亚学院正式启幕。在这场以“御风同行,对话教育新可能”为主题的高峰论坛当中,与会嘉宾围绕着“产教融合”的课题,就新时代下人才培养的路径和机遇展开了激烈的探讨。

2023-12-07 | 出处: Auto Business | 责编: 谷博文

12月4日,由吉利人才集团主办的首届海南高等创新发展国际论坛在三亚学院正式启幕。在这场以“御风同行,对话教育新可能”为主题的高峰论坛当中,与会嘉宾围绕着“产教融合”的课题,就新时代下人才培养的路径和机遇展开了激烈的探讨。

论坛中,寰球汽车董事长兼CEO吴迎秋指出,当前中国高等教育实际上存在着两对“矛盾”:一面是企业端“求贤若渴”,一面是大学生“毕业即失业”,找工作难;一面是高校在专业知识和学术能力培养的出色,一面是学生在实际应用和职业技能方面的明显不足。一个呼之欲出的信号是,高等教育,尤其是在当前“产教融合”背景下的高等教育,到了必须变革发展的关键时间点。

吉利看到了变化,也看到了机会,这正是吉利组建这场论坛的“初衷”所在:像20年前抓住中国自主品牌造车的“东风”一样,吉利也希望抓住这一次变革的关键节点,寻找一种全新的解题思路和逻辑,破解当前人才能力与岗位需求的适配难题,建立起一整套高科技背景下高水平应用型人才的培养和解决方案。

换句话说,吉利瞄准的,是未来整个人才体系的竞争。尤其是在新能源汽车发展不断突破想象力,重塑行业的当下,在人才体系上占据先机,不仅能够为吉利未来的事业发展提供支撑,对于整个中国汽车工业的进步和发展,同样有利无弊。这中间需要更多的人达成共识,更多的资源倾注和浇灌,需要全国甚至世界各地的教育界和产业届学者、专家一起去对话、决策、并做出行动。

在这件事情上,吉利走出了第一步,同时也是最坚实的一步。

01

产教融合的“吉利样本”

在汽车行业中,参与教育培训、教育公益并不是一件“稀罕事”。无论是为了践行社会责任,提升企业品牌形象,亦或是为自身企业提供人才支撑,教育总是车企们最为热衷的领域。并且,这也是长期以来国家层面始终在鼓励的方向。

早在2005年,国务院就曾明确提出要大力发展职业民办高等教育,鼓励企业家积极投身职业教育的建设,通过民间资本的参与,推动教育领域的发展,以满足社会对多层次、多领域人才的需求。

2014年,《现代职业教育体系建设规划(2014-2017)》正式发布;2017年,十九大报告纵明确指出,“完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作”;2019年,四部委联合印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能登记证书”制度试点方案》。

频繁的政策落地体现了国家对于职业教育、应用型人才培养的重视,也引发了一众车企推动“产教融合”的热潮。据不完全统计,北汽、东风、奇瑞、宝马、奔驰等数十家余家车企都曾在不同维度上开展“产教融合”实践。

尤其是在当前汽车行业正处于科技创新、转型升级的关键时期,随着智能网联、自动驾驶等领域对于人才的渴求愈加强烈,车企们积极参与“产教融合”,培养适合新时代产业发展的应用型人才的愿望也愈加强烈。

而在这之中,吉利又是走得最深入、投入最“不客气”的一个。

在投身教育的24年中,吉利先后创办了包括三亚学院、吉利大学等多所院校,形成了从中高职到研究生的多层次培养体系,为社会累计培养人才18万名。其中,三亚学院成为中国成长最快、最具竞争力的综合类民办大学。

回过头来看,吉利在教育领域取得的成果已经超出了太多人的意料。这种“蓬勃”不仅为吉利这些年的业务发展提供了源源不断的内生动力,也为整个汽车行业乃至中国高等教育的“产教融合”提供着不同的发展方向和解题思路。

02

吉利教育的“三个纬度”

这个“不同之处”在哪里?对此,李书福其实在多个场合都曾提到过,他认为,“吉利唯一跟别人不一样的就是我们有着强大的教育培训系统。”

吉利不仅仅要在“狭义”的职业教育的培养上建立新的“标准”,更重要的是,建立起一整套从上至下的、高水平应用型人才培养的新模式。在吉利看来,“研究性人才的培养很重要,应用型人才的培养也很重要,两者不是矛盾关系,而是孪生兄弟关系。”

总的来看,吉利的“产教融合”发展经历过三个阶段:

在1.0版本的校企合作中,吉利的“产教融合”已经展现出“不同”,通过校企双方共同制定人才培养方案、共育人才、共建双师型队伍,共享校内外实习场所等,是学生能够更好地跟进时代发展的步伐,提前融入实际工作环境中。

2.0版本的校企合作则更强调人才培养的实际效果,由企业提出胜任关键岗位人才标准,学校用作人才培养过程的教学指南,而校企将学生高价值岗位就业,作为人才培养结果的评价标准,在“产教融合”的针对性和实效性上提出了标准。

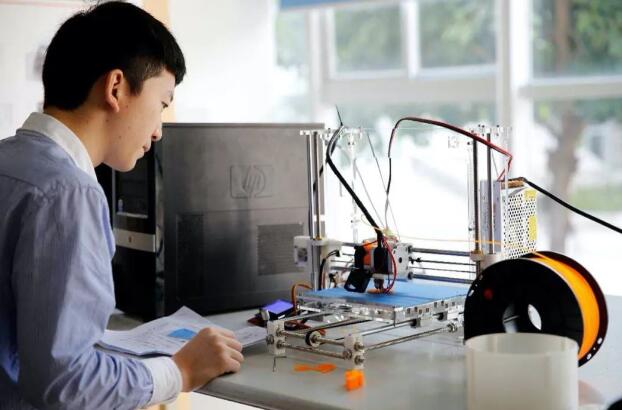

如果说前两个版本还只是吉利产教融合发展的“现在进行时”,那么3.0时代则进入到吉利产教融合发展的“完成时”了。吉利各本科院校开始逐步融入所合作的头部企业的科创体系,自筹相应的研发人才和相应的研发资金,以更加积极自主的姿态加入到企业产品研发和技术攻关系统中,这种深度融合无疑为当前单一的校企合作模式提供了新的“范式”。

并且,随着新能源汽车产业链不断外延和全球化纵深发展的当下,3.0时代的吉利还抓住了一个更为核心的关键词:开放。

一是产业链的开放。依托于吉利造车多年积累的强大的产业链资源,将应用型人才的培养与应用科学技术的研究进行有机结合。用吉利的话来说就是,“吉利的产业链在哪里,吉利的教育就做到哪里”。

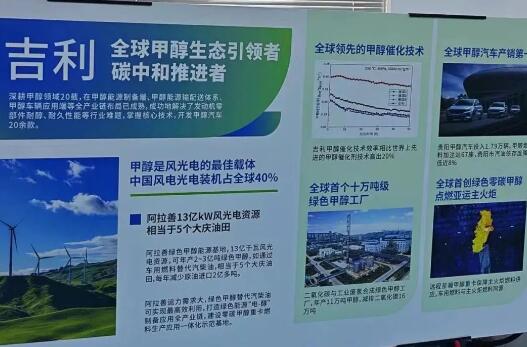

一个典型的案例就是三亚学院。通过与吉利在新能源(甲醇)、整车制造、金融科技等多领域所属企业以及京东、阿里巴巴、复星集团等战略合作伙伴的合作与共享,三亚学院先后成立了绿色新能源醇氢产业学院、新能源与智能汽车产业学院等多个现代化产业学院,将企业的真实业务场景、实际需求与学校教学场景、人才供给做有机衔接。同时,根据产业的发展要求,还联合开展了新能源、新材料、芯片、工业软件等技术难题的攻关研究。

二是全球化的开放。以三亚学院为例,目前,三亚学院的全球化协同“朋友圈”正在不断扩大,已经与30多个国际和地区的90多所高校、教育机构以及国际组织建立了密切的交往与合作关系。

2022年,三亚学院与马来西亚世纪大学合作创建中马未来学院,双方各自整合优势资源、开设优质本科、硕士及博士课程等学位课程,共同探索本-硕-博贯通新型人才培养模式。通过这次合作,不仅借助吉利在产业生态的协同优势,为马来西亚汽车产业创新与可持续发展提供了人才链解决方案,也帮助吉利在马来西亚市场积极拥抱区域经济升级的新机遇。

而在李书福的最新设想中,吉利还将在马拉西亚建立起一个全球排名200名左右的综合性大学。

从1.0版本的简单共建共享到2.0版本的双向“选择”,再到3.0版本的深度融合,吉利的“产教融合”范式不仅仅是对吉利自身教育理念的不断完善,也是当前社会需求的深刻洞察和积极响应。以更加“开放”“包容”的姿态和更加完善的教育培训体系建设,吉利正在引领中国高等教育产教融合的3.0时代。

03

“千人千面”,双向挖掘

除了“开放”的教学体系和教学实践,吉利还尤其关注教育的多元化。这是因为在吉利看来,每一位学生都是独一无二的个体。教育不应只注重效率和标准,更应充分考虑每一位学生的主体性和差异性。教育不应当“千人一面”,而应做到“千人千面”,在此基础上,培养每一位学生的独立思考能力、独立判断能力和自由探索能力。

相比于其他院校,吉利的教育体系在设置课程时就充分考虑到学生的个性化需求,每个学生可以根据自己的兴趣和目标来自主选择课程,建立符合个人需求、独一无二的课程体系。同时,根据学生需求和岗位需求,还可以将课程划分为不同的模块,进行精准化、系统化的职业能力教育,使得课程设置在多元化的同时,具备更强的针对性和实用性。

课内的多样性、自主性是一方面,在课外,吉利也尤其注重发展学生的兴趣爱好、实践能力和团队协作能力,比如通过第二课堂、丰富社团活动等方式,帮助学生养成更加舒展、健全的人格,促进学生的全面发展,提高综合素质。

除此之外,通过在线教育平台、校企合作、个性化指导等形式,吉利教育正在不断探索实施和实现人才培养“千人千面”的路径和平台,助力更多的学生实现更高的价值。

可以看到,吉利所倡导的教育绝不是捐钱建校那么简单,而是通过教育模式的革新,借助“开放+多元”的全新教育理念,彻底打通人才供给端与市场需求端之间的隔阂;通过人才与市场的双向挖掘,架起新时代背景下高水平应用型人才与新的时代需求之间的桥梁。

三流企业看短期,二流企业看未来三五年,而一流的企业看的是更长远的未来,看的是人才。而这恰恰是吉利二十年如一日始终在坚持、在做的事情。

20年前,吉利的出现,如同打破合资汽车高价深化的“坚冰”,造出了“老百姓买得起的好车”;20年后,随着吉利在教育领域结出的硕果的一一浮现,相信吉利也能够凭借着完善、前瞻的教育体系、教育理念,重现“吉利现象”。