再见,中国人的好朋友③|“划破”混沌的利剑

回过头来看,这场合作的达成并不容易。

2024-07-17 | 出处: Auto Business | 责编: 谷博文

回过头来看,这场合作的达成并不容易。

一方面,对于当时的中国来说,合资这一举动本身也是一种“新大陆的开辟”。哈恩后来回忆,“当时的中国虽然以十分惊人的速度迈向市场经济,但它不可避免地缺少这方面的经验,同时也缺少相应的法律和行政条件。既没有专利法,也没有保护投资的法律,更谈不上一个正常运转的银行系统。”因此,合作中任何细节,都属于“国家问题”;每行进一步,都会触碰到新的法律盲点。

可以说,上汽大众合资项目的落地,所带来的不仅仅是商品的丰富、技术的提高,更推动了整个合资立法以及专利法的完善,为中国日后的合资企业打开大门奠定了重要的基础。

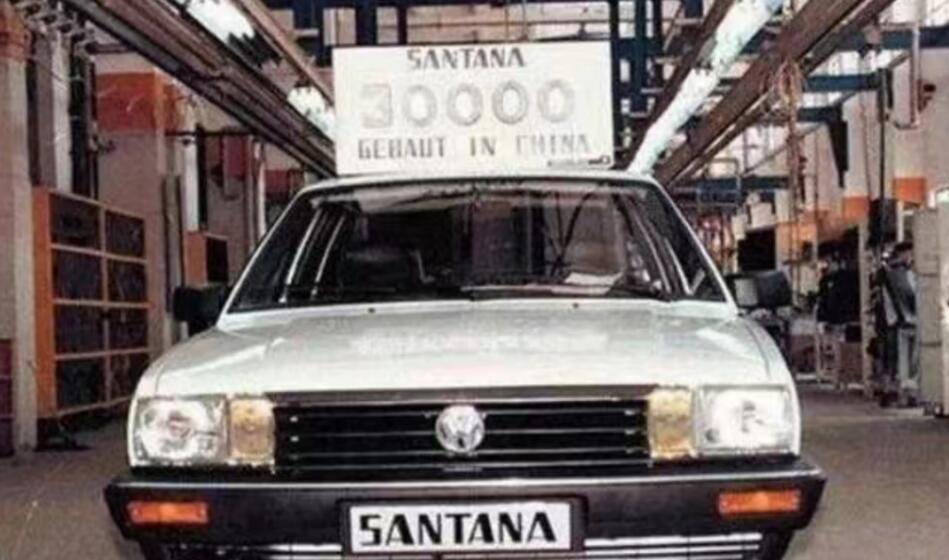

除了“法”的问题之外,双方之间的利益拉锯也是合作迟迟难以落地的重要原因。为了实现“外汇收支平衡”,中国从一开始就提出了要求,表示生产出的汽车80%要返销给德国,德国方面当然无法接受。最终,在哈恩的斡旋下,形成了一个新的解决方案,即大众为上海汽车建立发动机工厂,产能3万辆,多出来发动机返销给德国大众。既减轻了大众内部的抵触情绪,又有效缓解了中国的外汇难题。

德国方面也对这个项目充满忧虑,比如进口汽车是否会冲击桑塔纳项目的盈利情况。为了打消德国方面的疑虑,饶斌特意给哈恩写了一封信,承诺为力保桑塔纳项目的销售,会将中国进口汽车的关税提高至80-120%。

不过,尽管如此,中间经历的曲折蜿蜒也并非一时能说得清道得明。据时任上汽大众合资项目谈判负责的蒋涛后来回忆,“6年中,我们光是谈判就进行了60多次,其中和大众汽车就谈了29次。”

在重新梳理上汽与大众的种种过往情缘中,我们不难想象哈恩所扮演的角色、发挥的作用,无数白天夜晚的心力交瘁,或许其中的许多细节我们已经无从考证,但当哈恩的名字被一次次提起,有关他的记忆被一次次描摹,一个不可否认的事实是:哈恩早已成为中国汽车人心目最不可磨灭的灵魂人物,他是中国汽车的重要推动者,亦是中国人的好朋友。

当我们理解了哈恩在推动中德合作那些年的所思、所想、所为,事实上也就重新理解了中国汽车从懵懂到成熟,再到如今行至世界舞台中央的底层逻辑。

犹如划破混沌的利剑,这场旷日持久但最终得偿所愿的标志性事件,一举将彼时笼罩于中国汽车上空的阴翳一分为二,一边是稚嫩懵懂的产业破壳期,一边是中国式轿车时代的伟大开始。在利益重新调整的混沌格局中,一项产业的成长成熟从来不是一件简单的事情,市场与政策之间犬牙交错的渗透、妥协和博弈使得彼时的中国汽车仍然存在一些不确定性,但也因此充满了生机。