高乐:电动时代的“宝马感”,就是让人敢开、想开、一直开

所谓宝马感,不在技术能跑多快,而在你永远知道自己能控制什么。

2025-04-29 | 出处: Auto Business | 责编: 谷博文

所谓宝马感,不在技术能跑多快,而在你永远知道自己能控制什么。

所谓宝马感,不在技术能跑多快,而在你永远知道自己能控制什么。

2025年上海车展期间,宝马集团董事高乐接受了中国媒体的集体采访。

面对全行业蜂拥而上的AI竞赛、智能化炫技和价格战狂潮,高乐却把重点落在了三个简单的词上:“系统”“控制”“责任”。他并不回避技术升级,却反复强调:宝马的目标不是让智能“看起来强”,而是让驾驶者“真的敢用、愿意用、持续用”。

总结来看,宝马在智能化竞争中关注的,不是表面功能的堆砌,而是如何真正将智能能力转化为用户可以信赖的体验。

这不是一句话术,而是一种路径选择。在今天这个“卷得越狠,说得越响”的行业背景下,高乐用一套极为克制的逻辑回应外界关切:宝马不是去抢热词,也不是上台表演功能,而是在重建一套“系统协同+用户信任”的产品逻辑。相比许多品牌押注大模型助手、卷语音交互的“感知体验”,宝马更关注系统能不能稳定运行、能不能在关键时刻“说得清、退得稳”。

这也让“信任”——这个在许多发布会上逐渐淡出的词,重新回到了智能化话语体系的中心。对于宝马来说,这不仅是一种用户感受,更是产品哲学的锚点。

所谓豪华,不是跑得快,而是始终知道自己在做什么。

01

“马力易得,驾趣难寻”

“过去20年,我们一直在讲驾驶乐趣。但在电动车时代,马力已经很容易获得,那种‘动力刺激感’不再是稀缺体验。那么问题来了——什么才是未来的驾驶乐趣?”在采访中,高乐首先抛出了这样一个问题。

而这也是宝马在电动时代重新定义“品牌能力”的起点思考。

在本届上海车展前,宝马带来了自家轮上扭矩达到18000N·m的新世代驾控概念车,并完成了一场极具冲击力的动态性能秀。

这款动态高性能测试平台,不仅拥有极速响应的电驱控制,还在动态演示中展现出几乎0延迟的动力释放、毫秒级的信息处理速度和分布式后轮扭矩调节能力。

这款动态高性能测试平台,不仅拥有极速响应的电驱控制,还在动态演示中展现出几乎0延迟的动力释放、毫秒级的信息处理速度和分布式后轮扭矩调节能力。

随后,它在车展现场完成正式亮相,成为宝马“电动时代也能有驾驶乐趣”的最有力注脚。

在高乐看来,宝马面向未来的汽车,不能只是为了感知而感知,不能只是为了自动而自动,而是必须处理好三个关键问题:

·在智能驾驶介入时,是否能始终划清控制边界,做到“权责明确”?

·在使用过程中,驾驶者是否始终清楚自己的角色定位,知道何时应该介入?

·在面对复杂、不确定的真实交通环境中,系统是否能保持可预测、可回退、可解释?

这听起来更像一套产品伦理,而非市场功能点。但它恰恰是宝马电动化时代“可信驾控系统”的核心——不越界、不模糊、不过度承诺。

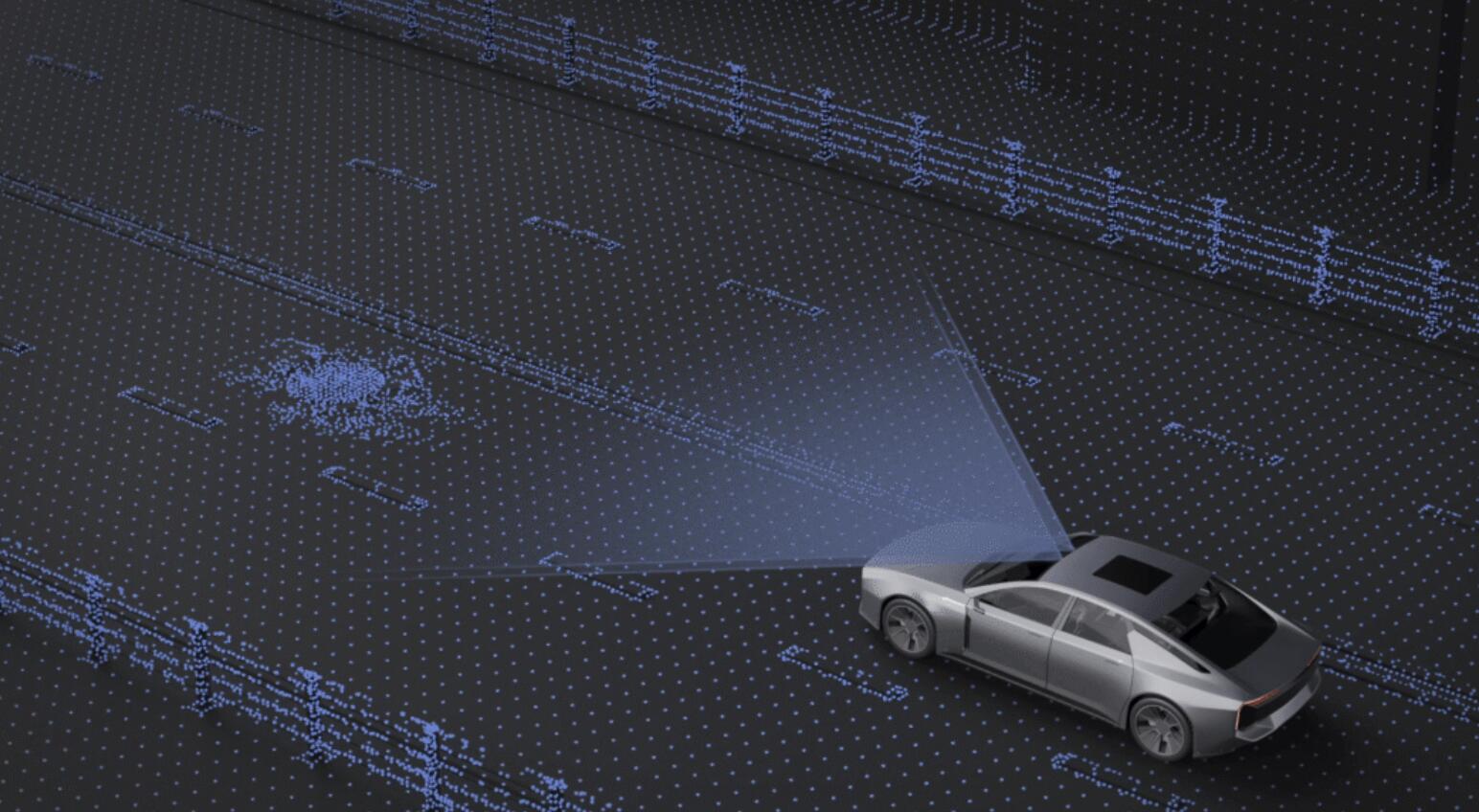

在本届车展上,宝马展出的“驾控超级大脑”正是这种理念的具体体现。

这一系统由宝马工程团队自主研发,首次将动力控制域和底盘控制域深度融合,实现了车辆在高动态驾驶场景下的精准控制和智能联调。它不仅通过毫秒级响应的线控转向系统,提升了车辆在紧急状况下的稳定性,也借助分布式电驱和扭矩矢量控制,让驾驶者在不同路况下都能获得高度一致、可预测的操控反馈。

这一系统由宝马工程团队自主研发,首次将动力控制域和底盘控制域深度融合,实现了车辆在高动态驾驶场景下的精准控制和智能联调。它不仅通过毫秒级响应的线控转向系统,提升了车辆在紧急状况下的稳定性,也借助分布式电驱和扭矩矢量控制,让驾驶者在不同路况下都能获得高度一致、可预测的操控反馈。

这不是抽象的技术构想,而是一套真正在“敢开”层面建立信任的能力闭环。

更重要的是,它并不试图取代驾驶者,而是以协同决策机制,增强驾驶中的信任感和掌控感。

“技术不是代替你,而是增强你。”高乐说。

02

中国市场,不只是落地执行,而是定义能力

在整车智能化转型的过程中,高乐反复强调宝马对中国市场的新定位:不是“生产中心”或“用户市场”,而是“能力共建者”和“体系合作者”。

“我们不只是集成技术,而是在中国市场,与中国团队一起,理解用户的真实需求,一起定义什么是有意义的智能。”这句表态不是泛泛之谈,而是宝马内部产品逻辑层级变化的体现。

目前宝马在中国设有四大研发中心、三家软件公司,拥有3000多名软件和产品工程师——这已不是辅助性技术支持,而是具备完整链路主导能力的本地团队。

高乐明确提到,BMW新世代操作系统X中,超过70%由中国本地团队主导开发完成。

高乐明确提到,BMW新世代操作系统X中,超过70%由中国本地团队主导开发完成。

在他看来,中国是“技术快速演进”和“用户智能体验要求极高”的双重驱动型市场。在这样的环境中,本地团队不仅理解场景、具备语言和文化优势,更关键的是“提出问题”和“主导产品节奏”的能力已成熟。

“我们不是把总部的技术落地中国,而是把中国的经验和成果带回全球。”高乐说。

这意味着,中国正在成为宝马全球智能化战略架构中,最早洞察需求、最先提出解法,并开始向总部“反哺路径逻辑”的关键角色。这种反向赋能,是宝马对中国角色定义发生结构性变化的根本体现。

这意味着,中国正在成为宝马全球智能化战略架构中,最早洞察需求、最先提出解法,并开始向总部“反哺路径逻辑”的关键角色。这种反向赋能,是宝马对中国角色定义发生结构性变化的根本体现。

不过,宝马始终认为,在中国这个市场里,技术不是第一时间就能炫的东西,而是需要时间验证的能力。

03

不抢风口,而是判断方向

谈及当下行业普遍聚焦的新能源转型、高速增长与价格战问题,高乐的态度异常清晰:“新能源市场的增长是结构性的,也是长期趋势,但并不意味着所有市场选择都可持续。”

他说的“可持续”,并不是环保层面的口号,而是产品、组织、利润和用户价值之间的结构平衡。很多品牌正在“赔钱卖车”,以换取表面的交付数据和阶段性增长,这种增长路径,宝马不认。

宝马选择的不是激进压注某一条赛道,而是更长期、更体系化的路径建构:

既保留高端燃油车作为品牌稳定性支点,也坚定投入智能电动平台作为技术演进方向。同时,在氢能领域持续深耕,视其为“中期战略弹性技术”,不轻易取舍。

无论是国产新世代车型在沈阳的全面投产、软件架构跨平台构建,还是氢能等中期技术路线的稳步投入,宝马的每一步都指向一个更长周期、更稳体系的底层目标:不是赢得一场发布会,而是撑起一个持续演进的架构。

这不是技术“分摊风险”,而是产品“构建弹性”。

事实上,从最初的电动化转型实践到今天的全维度科技公司愿景,宝马始终没有为了追逐短期热点而牺牲自身一贯坚持的产品体系与品牌哲学。

很多品牌围绕智驾在拼技术上限,宝马选择设定体验底线。这种策略背后隐藏的是宝马对“新世代”的真正定义:

它不是某款电动车型的集体标签,而是一种跨平台、跨组织、跨用户结构的产品逻辑重建。真正的核心不在于谁先出功能,谁卖得快,而是谁能搭出一套能适配长期演进的产品体系。

快是一阵风,稳是一种结构。

根据宝马计划,首台新世代车型将于2026年在沈阳最新的里达产区投产。这将掀起宝马在中国全新的新世代攻势。

“从动力形式,到智能座舱,再到制造和研发体系的协同方式,我们不是在做一款产品,而是在重构一整套‘下一代宝马’的逻辑。”高乐说。这不是一场风格调整,而是一种底层策略的更新——让宝马的每一次转型都有节奏、有韧性、有积淀。