新长安,不止揭新牌,更要走新路

7月29日,中国长安汽车集团有限公司在重庆揭牌,成为继一汽、东风之后,中国第三家央企级别的整车汽车集团。

2025-07-31 | 出处: 汽车预言家 | 责编: 谷博文

7月29日,中国长安汽车集团有限公司在重庆揭牌,成为继一汽、东风之后,中国第三家央企级别的整车汽车集团。

7月29日,中国长安汽车集团有限公司在重庆揭牌,成为继一汽、东风之后,中国第三家央企级别的整车汽车集团。

就在挂牌次日下午,长安汽车集团举行了第一次对外媒体沟通会。集团党委书记、董事长朱华荣带着一众新班子成员出席,并且在会上提出了一系列清晰、具有挑战性的目标:

2030年整车销量500万辆,其中新能源占比超过60%、海外市场超过30%、集团挺进全球TOP10。

相较于数量目标的宣贯,寰球汽车观察到在提出这些目标之后,朱华荣紧接着表示,这些目标的实现需要产品力、流量力和生态力的助推。但这些能力的形成,从根本上靠的不是堆资源,而是机制设计的突破。

他强调说“新长安不是换了个牌子、整合搞了个架构那么简单,我们要在机制上做实验,在央企逻辑下打造适应市场节奏的作战能力。”朱华荣的讲话,在短短20分钟内释放出强烈信号。对于外界普遍关心的“新央企是否只是形式调整”,他用一系列详尽的目标设定和组织结构规划,回应了这个问题的实质——这是一场机制先行的央企重构,不是身份晋升,更不是资源堆砌。

长安汽车作为中国品牌的重要力量,在新能源转型、智能化创新方面已积累起不俗的产业基础。而今,它获得了国家层面的组织重构和政策授权,成为一个具备统筹多元资源、代表央企改革方向的新主体。这既是对长安过去发展的肯定,也是一场面向未来竞争格局的全新试验。

长安汽车作为中国品牌的重要力量,在新能源转型、智能化创新方面已积累起不俗的产业基础。而今,它获得了国家层面的组织重构和政策授权,成为一个具备统筹多元资源、代表央企改革方向的新主体。这既是对长安过去发展的肯定,也是一场面向未来竞争格局的全新试验。

从长安到“新长安”,这场结构重塑不仅是一次企业自我进化,更是一次关于“央企造车还能不能跑赢市场”的集中回答。而媒体沟通会上的信息释放,正是这份回答的第一笔注脚。

1

机制重塑,不是换个帽子,而是重造体制“操作系统”

在朱华荣的开场发言中,一个细节引起了寰球汽车特别关注:他三次提及“机制”。这并非巧合,而是贯穿新长安成立逻辑的核心关键词。

在传统体制下,长安作为兵器装备集团旗下的二级单位,在战略决策和资源调配上都存在“层级式”冗余。作为一家汽车公司,面对激烈竞争,却要穿越多级审批流程才能落地一个核心技术方向,常常是“战略刚定,市场已变”。

而新长安的成立,最根本的目的不是“顺风换牌”,而是把企业的管理机制从“执行型”转向“响应型”,从“附属型”转向“主体型”。

朱华荣在会上表示,新长安的核心,是“打通战略—执行之间的响应链条”,并以此为基础,实现组织架构、资源配置、考核体系的整体协同。

朱华荣在会上表示,新长安的核心,是“打通战略—执行之间的响应链条”,并以此为基础,实现组织架构、资源配置、考核体系的整体协同。

首先是战略链的自主化。作为一级央企单位,新长安拥有了直接对接国家部委、独立设置战略目标与产业投资的权力。这意味着,其研发投入、品牌规划、海外并购等关键事务,不再需要“多级转报”,而是能够以更快的速度响应市场。

其次是组织机制的扁平化。据悉,新长安将整合旗下原长安汽车、辰致集团以及其他关联企业,形成“整车—零部件—服务生态”三位一体的作战单元。每一个业务板块都设有独立的决策机制与运营目标,避免“大锅饭”和“命令式管理”的弊端。

更关键的是人才机制的再设计。在谈及“核心竞争力”时,朱华荣强调:“产品力的核心是技术团队,生态力的基础是组织信任。”据透露,新长安将面向未来五年,在全球范围引入超过1万人高水平科技人才,并推动股权激励、项目承包制等现代化企业制度加速落地。

更关键的是人才机制的再设计。在谈及“核心竞争力”时,朱华荣强调:“产品力的核心是技术团队,生态力的基础是组织信任。”据透露,新长安将面向未来五年,在全球范围引入超过1万人高水平科技人才,并推动股权激励、项目承包制等现代化企业制度加速落地。

可以说,在这场组织升级中,真正改变的不是“称谓”,而是“底层操作系统”。这才是新长安区别于此前所有国企整合的最大不同。

2

不是资源叠加,而是能力聚合:央企打法的新范式

很多人将新长安的出现视为“央企造车版图的最后一块拼图”,但朱华荣对寰球汽车私下表示他并不认同这种比喻。在他看来,新长安不是为凑齐“三大央企”而来,而是一次国家战略下的能力试验。

著名国企改革专家李锦表示,“过去国企改革,喜欢用‘资源合并、体量壮大’来说明力度,但今天的竞争早已不是规模战争,而是体系战争。”

媒体沟通会上,朱华荣用“战斗力链条”来形容当下汽车企业所需具备的综合能力。“机制决定战法,组织决定打法。”

这一逻辑,在新长安的组织设计中体现得非常清晰。

从板块来看,新长安下设长安汽车与辰致集团两大核心运营体。其中,长安汽车聚焦于整车业务,旗下涵盖阿维塔、深蓝、启源、长安乘用车与凯程商用五大品牌;辰致集团则整合了零部件、售后服务、物流金融和摩托车业务,形成“支撑制造+运营生态”的纵深协同体系。

从板块来看,新长安下设长安汽车与辰致集团两大核心运营体。其中,长安汽车聚焦于整车业务,旗下涵盖阿维塔、深蓝、启源、长安乘用车与凯程商用五大品牌;辰致集团则整合了零部件、售后服务、物流金融和摩托车业务,形成“支撑制造+运营生态”的纵深协同体系。

这种体系背后的理念是:不是单点突破,而是全域进化;不是业务层的组合,而是能力层的嵌套。

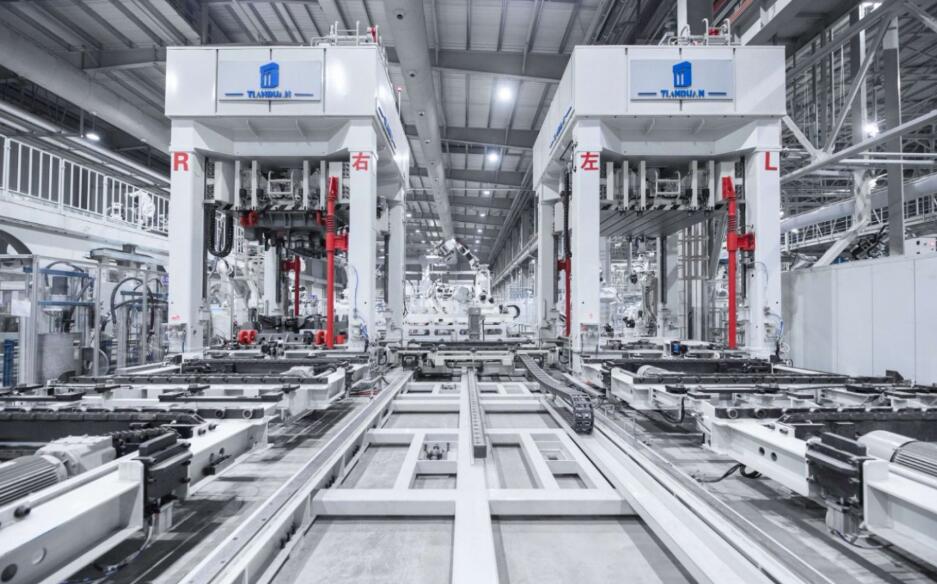

在新能源领域,长安已经构建出从三电平台到智舱智驾的全域自主能力。2025年上半年,三大新能源品牌(启源、深蓝、阿维塔)合计销量超60万辆,智能化车型渗透率持续提升;在技术层面,长安正推进固态电池样车落地,智能化架构“北斗天枢2.0”已覆盖多款在售新车。

而更为关键的是,长安的全球化战线也正在快速推进。2025年上半年,海外销量突破30万辆,目标全年超70万辆,冲刺100万辆。中东、拉美、东南亚市场均已设立本地运营组织,产品、物流、售后三链并进。

而更为关键的是,长安的全球化战线也正在快速推进。2025年上半年,海外销量突破30万辆,目标全年超70万辆,冲刺100万辆。中东、拉美、东南亚市场均已设立本地运营组织,产品、物流、售后三链并进。

“如果我们只是把过去资源堆到一起,就跟以前做整合没有任何区别。”朱华荣指出,新长安真正要做的是“能力聚合”——在央企战略框架内,打造全球化的产业响应体系和用户运营体系。

这种做法,不只是央企“升格”的产物,而是新汽车竞争逻辑下,企业组织演进的必然结果。

3

不是换个级别,而是激活一座城、一种模式

在长安总部落地重庆的同时,一场新的城市级产业协同也悄然铺开。

长期以来,重庆是中国西部最大的整车制造基地之一,也是长安的老家。但随着新长安以重庆首家央企总部身份落地,其带来的并不仅是产业体量的提升,更是一种结构性重塑的契机。

据了解,目前新长安计划以总部为轴心,推动周边10公里范围内形成“汽车智造高地”,并配套建设科研、试制、物流、运营、服务等多元生态区,形成全国领先的“城市级汽车组织体”。重庆也在今年将汽车产业列入城市五大支柱产业之首,目标是实现全市智能新能源汽车产值年均增长25%以上。

这意味着,新长安的“机制革命”也正与城市转型逻辑相互嵌套。

在媒体沟通会上,朱华荣也提到,“重庆的产业基础、政务效率、配套资源与我们这种组织形态高度匹配。”换句话说,落户重庆,不是“就地取材”,而是一次机制与环境的深度耦合。

更宏观来看,这种央企—城市协同的模式,也为其他国企提供了可复制路径:通过制度创新+城市落地+产业生态,重塑国有资本在战略性新兴产业中的作用边界。

从“揭牌子”到“重布局”,从“管理级别”到“竞争结构”,新长安这一次,不是走向一座城市,而是走向一个体制实践的前沿地带。

回到最初的问题:新长安,究竟改变了什么?

它的出现,不是为了“凑齐央企三巨头”,也不是为了追求政治正确的整合动作。而是在国家推进高质量发展、央企寻求突破旧体制路径的历史窗口下,一次真正基于机制设计的企业样本。

它所试图回答的问题,也正是这个时代所有央企都在面临的问题:如何在市场的洪流中保住阵地,赢得主动?

不是规模,不是资源,而是机制。

新长安正在以一场实践,为这个问题寻找答案。这场实验刚刚开始。