金九的光,照不亮行业的焦虑

每年的9月份,中国乘用车市场都会迎来年内最具活力的一个月。一般情况下,无论是零售、批发、生产还是出口,几乎所有主要指标都能创下当年的历史新高。

2025-10-16 | 出处: 汽车预言家 | 责编: 谷博文

每年的9月份,中国乘用车市场都会迎来年内最具活力的一个月。一般情况下,无论是零售、批发、生产还是出口,几乎所有主要指标都能创下当年的历史新高。

每年的9月份,中国乘用车市场都会迎来年内最具活力的一个月。一般情况下,无论是零售、批发、生产还是出口,几乎所有主要指标都能创下当年的历史新高。

时至今日,在高基数背景下实现增长,今年9月份的“新高”本身已经成为一种在发展强劲信号,但更值得关注的是,这种“热度”背后所隐含的结构性转变与周期性压力。

乘联分会数据显示,9月全国乘用车零售达到224.1万辆,同比增长6.3%,环比增长11%,刷新了2017年以来的历史最高纪录。今年以来累计零售1701万辆,同比增长9.2%,但增速已从上半年的两位数略有回落,显示出车市在经历“前低中高后平”的节奏后,正逐步进入一个稳中趋缓的阶段。

在乘联分会看来,市场强势,但热度分化,正是今年9月车市的真实写照。

在乘联分会看来,市场强势,但热度分化,正是今年9月车市的真实写照。

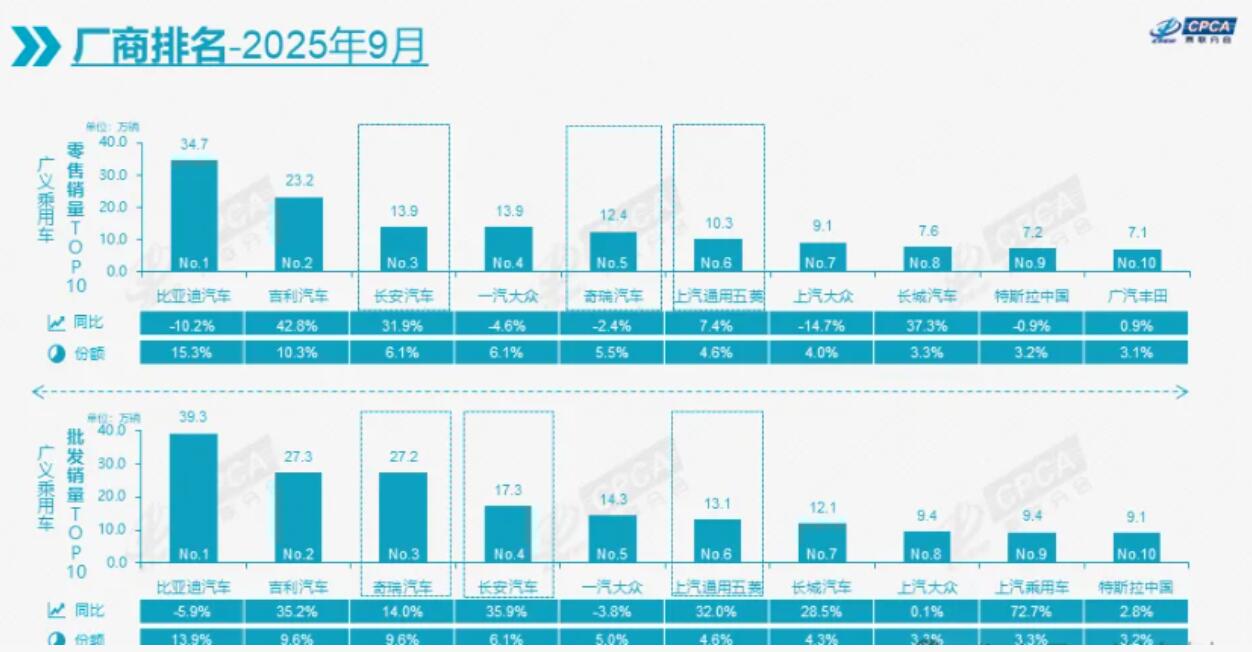

聚焦车企层面,厂商的生产与批发表现出明显的“冲刺型增长”。一方面,9月份超70款新车上市,车企们都在努力向市场证明,准备在年底大干一场。在数据上,9月乘用车生产284万辆,同比增长17%,环比增长16%;批发量达到280万辆,同比增长12%。

据行业人士介绍,这是厂商典型的年末备货行为。一般而言,厂商相邻月份的生产力不会有较大幅度变化,生产异常拉升的现象也极少发生,此次变化背后一方面展现出车企对年内政策退出保持谨慎预期,另一方面他们也希望通过集中放量抢占市场份额。但不同于过去的被动去库存,今年的库存变化更多是“主动加仓”。

据行业人士介绍,这是厂商典型的年末备货行为。一般而言,厂商相邻月份的生产力不会有较大幅度变化,生产异常拉升的现象也极少发生,此次变化背后一方面展现出车企对年内政策退出保持谨慎预期,另一方面他们也希望通过集中放量抢占市场份额。但不同于过去的被动去库存,今年的库存变化更多是“主动加仓”。

9月行业整体库存增加7万辆,而去年同期却减少12万辆,这意味着车企对后市仍持相对乐观态度。对此,也有市场专家认为,若政策红利在四季度出现退坡,当前的补库存节奏也可能成为潜在风险。

除了车企9月份的积极产品“布局”外,消费市场方面也迎来良好反馈。今年9月份,新能源继续成为市场增长的重要引擎。据了解,9月新能源乘用车零售129.6万辆,同比增长15.5%,环比增长16.2%,增速显著超过整体乘用车市场。同时渗透率达到57.8%,较去年同期提升4.6个百分点,意味着每卖出两辆乘用车就有一辆以上是新能源车型。其中,纯电动市场同比增长32%,增程式增长11%,插混增长8%。

除了车企9月份的积极产品“布局”外,消费市场方面也迎来良好反馈。今年9月份,新能源继续成为市场增长的重要引擎。据了解,9月新能源乘用车零售129.6万辆,同比增长15.5%,环比增长16.2%,增速显著超过整体乘用车市场。同时渗透率达到57.8%,较去年同期提升4.6个百分点,意味着每卖出两辆乘用车就有一辆以上是新能源车型。其中,纯电动市场同比增长32%,增程式增长11%,插混增长8%。

值得注意的是,在新势力阵营中,纯电与增程的销量结构已由去年的“五五开”转变为“七三开”,这表明纯电化趋势正在重新加速。政策补贴、置换更新与消费者对新能源品牌信任度提升,共同构成了这一轮持续增长的底层支撑。

除此之外,出口成为今年中国汽车产业的另一条增长曲线。今年前9个月,自主品牌燃油车出口208万辆,同比下降9%,但新能源车出口飙升至132万辆,同比增长125%,新能源在自主出口中的占比达到38.9%。

除此之外,出口成为今年中国汽车产业的另一条增长曲线。今年前9个月,自主品牌燃油车出口208万辆,同比下降9%,但新能源车出口飙升至132万辆,同比增长125%,新能源在自主出口中的占比达到38.9%。

中国汽车的全球竞争力,正在从“低成本制造”转向“技术与新能源的全球输出”。无论是欧洲的技术标准还是拉美、东南亚的市场需求,中国品牌在不同层级市场的渗透都进入快车道。

随着汽车市场的不断提升,不同品牌之间的竞争进一步加剧。尤其是合资与豪华品牌的压力正在加大。数据显示,9月主流合资品牌零售49万辆,同比下降6%,市场份额降至22%左右。德系、日系、美系品牌份额悉数下滑,其中德系下降最为明显。合资品牌的新能源渗透率依旧偏低,仅有7.4%,在新能源浪潮中显得步伐迟缓。豪华品牌虽然受益于消费升级,但新能源的分流效应同样明显,9月豪华车零售同比微降1%,市场份额回落至10.8%,且促销力度达到27.7%的高位。

与之形成鲜明对比的是,自主品牌在新能源领域的爆发式增长与品牌上探。9月自主品牌零售150万辆,同比增长12%,国内市场份额升至66.9%,创历史新高。上汽、东风、长安、奇瑞、北汽等国有大集团的自主品牌合计增长25%,其新生代子品牌如深蓝、岚图、极狐的表现尤其亮眼,展现了自主“二代”的竞争韧性。

与之形成鲜明对比的是,自主品牌在新能源领域的爆发式增长与品牌上探。9月自主品牌零售150万辆,同比增长12%,国内市场份额升至66.9%,创历史新高。上汽、东风、长安、奇瑞、北汽等国有大集团的自主品牌合计增长25%,其新生代子品牌如深蓝、岚图、极狐的表现尤其亮眼,展现了自主“二代”的竞争韧性。

价格战虽然表面趋缓,但实质上竞争仍较为激烈。9月新能源车型平均促销达到10.2%,燃油车促销23.9%,豪华车高达27.7%。可以感受到,厂商正在从“明降价”转向“暗补贴”,通过年款升级、金融优惠、增配不加价等方式维持销量。不少业内人士纷纷表示,这种隐性价格战短期内缓解了价格体系的撕裂,但长期仍会侵蚀利润,特别是对于合资品牌而言,其传统盈利模式面临持续压力。

纵观中国乘用车发展,2025年的中国车市正从“量增阶段”逐步转入“结构转型阶段”。市场的总量增长正在放缓,但内部结构的进化速度却在加快。新能源取代燃油车的节奏在加速,自主品牌的高端化进程在深化,而传统合资体系的调整周期仍在拉长。虽然政策层面的“托底”效果明显,但也让行业存在短期透支的隐忧。

可以预见,在未来一段时间中,随着免征购置税、以旧换新等政策逐步退出,市场或将从“政策驱动”重新回归“竞争驱动”。

客观而言,未来的中国车市将不再是“普涨时代”,而是“结构重塑时代”。自主品牌的技术、供应链和智能化优势将继续强化;新能源出口将成为新的战略高地;而合资与豪华品牌若不能快速完成电动化与智能化转型,其市场空间很有可能将进一步被压缩。今天中国乘用车的新高点,是中国汽车产业能级跃升的注脚,也极有可能是下一个周期波动的起点。

在这场看似繁荣的市场背后,真正的竞争才刚刚开始。