三季报横评,专家:好企业不能只看销量

纵观汽车产业百年沧桑,规模曾是决定一切的权杖。

2025-10-28 | 出处: Auto Business | 责编: 谷博文

纵观汽车产业百年沧桑,规模曾是决定一切的权杖。

无论是燃油车时代的福特、丰田、大众,还是在新能源浪潮中崛起的比亚迪、特斯拉、理想,“追求销量”一直是产业的核心命题。

销量不仅是丰田、比亚迪、小米们在市场中立足的资本,对于造车新势力而言,更是获得融资、赢得信任、实现良性循环的前提。没有销量,一切商业模型都难以成立。

这背后的商业逻辑很清晰:销量意味着规模,规模带来成本优势与定价权。在那个阶段,“多卖车”是最直接、也最显性的成功指标——销量等于胜利,规模代表实力。

但时代的变化往往不是轰然巨响,而是悄然生效。

当新能源和智能化浪潮叠加,竞争的重心正在被重新塑造。当新能源与智能化浪潮叠加激烈的价格战、同质化竞争与渠道扩张,让不少企业陷入“销量增长边际效应持续减弱”的困境,也就是销量不断增长,但发展质量越来越低。在这种环境下,追求销量固然重要,但如果缺乏与之匹配的体系能力,销量就成了一座建立在沙滩上的高楼。

当新能源和智能化浪潮叠加,竞争的重心正在被重新塑造。当新能源与智能化浪潮叠加激烈的价格战、同质化竞争与渠道扩张,让不少企业陷入“销量增长边际效应持续减弱”的困境,也就是销量不断增长,但发展质量越来越低。在这种环境下,追求销量固然重要,但如果缺乏与之匹配的体系能力,销量就成了一座建立在沙滩上的高楼。

尤其是在市场从“增量竞争”进入“存量博弈”的当下,依靠低价和规模取胜的模式正逐渐失灵。当销量增长无法带来利润提升,成本优势不再明显,甚至因为投入过度而牵动产品与服务质量时,行业的焦点自然发生了转移——从“卖得多”到“做得稳”,从“扩规模”到“提质量”。

近期A股上市车企发布的三季度财报,正是这一趋势的缩影:中国汽车行业正在销量之外的维度上,探索更高质量、更具韧性的发展之路。

横向对比财报来看,当前中国上市车企的竞争重心,正在从“做大规模”转向“做优结构”。销量依然是企业生命线,但它不再是衡量成功的唯一标尺。

在市场增速趋缓、成本结构重压、智能化投入剧增的背景下,“发展质量”正在取代“销量增长”成为企业新的核心命题。

无论是追求利润稳健、品牌溢价的传统车企,还是寻求技术突破、全球化布局的新势力,都在试图回答同一个问题——如何在销量之外,找到穿越周期的增长确定性。

这种逻辑的迁移,使得三季度财报不再只是冰冷的数据报表,而成为行业转向的晴雨表:从长城到广汽,从长安到北汽,不同的财务表现,正折射出中国车市进入“质量竞争时代”的多元路径——它们的财报,不只是数据,更是各自对“高质量发展”理解的注脚。

三季度,长城汽车交出了历史最佳成绩:销量35.36万辆,同比增长20.2%;营收612.47亿元,同比增长20.5%。

三季度,长城汽车交出了历史最佳成绩:销量35.36万辆,同比增长20.2%;营收612.47亿元,同比增长20.5%。

这一亮眼表现的背后,是其在新能源、混动技术与全球化布局上的长期投入。

近年来,长城持续加码新能源赛道,推出以“Hi4-T混动系统”“坦克平台”为代表的核心技术,进一步巩固在越野与混动细分市场的竞争壁垒。与此同时,海外市场正在成为新的增长引擎。欧洲、中东、东南亚等区域的持续拓展,使长城的国际化程度显著提升,也为业绩的稳定增长打开了“第二曲线”。

不过,强劲的营收增长并未同步转化为利润提升。三季度,长城汽车归母净利润为22.98亿元,同比下降31.23%。公司在财报中坦言,利润下滑主要源自战略性投入的增加:包括建设直连用户的新渠道体系、推动直营化转型,以及强化新车型与新技术的推广。

分析人士认为,这些举措虽然在短期内压缩了利润空间,却为品牌的长期成长打下基础。对于长城而言,“做厚体系”比“做大规模”更为关键。

如果说长城的关键词是“技术”和“出海”,那么长安的关键词则是“稳健”与“收获”。

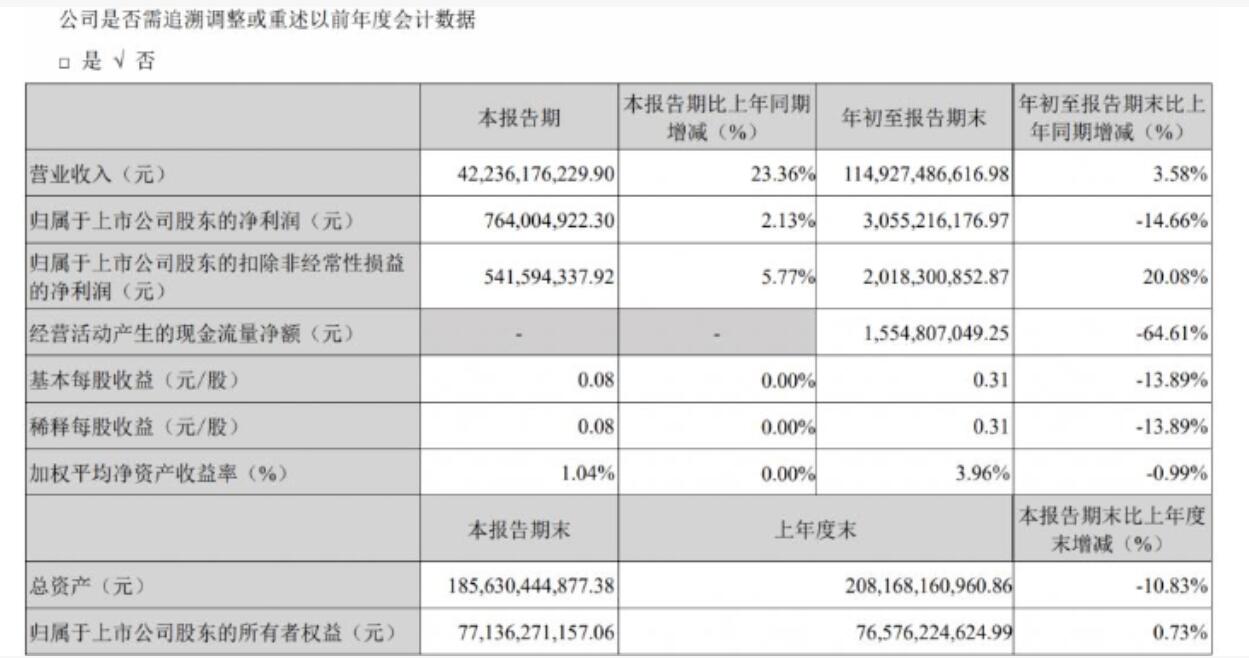

财报显示,三季度长安汽车营收422.36亿元,同比增长23.36%;归母净利润7.64亿元,同比增长2.13%。作为“划归新央企”后的首份财报,长安汽车营业收入与净利润实现双增长,综合毛利率逐季提升,产品效益稳步改善,转型阶段性成果初显。

长安在财报中明确提出,当前中国汽车产业正在由“规模扩张”迈向“高质量增长”阶段。

前三季度,长安整车销量达到206.6万辆,同比增长8.46%,其中新能源与海外销量均创历史新高。依托新央企的资本与体系势能,长安正在释放技术红利、提升数智化经营效率,加速向智能低碳出行科技公司转型。

在同样的转型压力下,北汽蓝谷的三季度表现略显压力。第三季度,北汽蓝谷实现营收58.67亿元,实现连续三个季度的正增长。不过从绝对值上来看,仍然处于亏损状态中。

虽然盈利尚未扭转,但数据趋势正在向好。财报数据显示,北汽蓝谷毛利率在第三季度实现转正,达到1.8%,显示结构性改善的迹象。1—9月,北汽蓝谷累计销量11.15万辆,同比增长64.3%。其中,9月单月销量突破2万辆,创下年内新高。

北汽蓝谷在财报中表示,目前公司已形成“全价位段覆盖+场景化深耕”的产品布局:极狐聚焦主流市场,即将上市的阿尔法T5增程版将拓展混动赛道;享界锚定30万元级高端市场,通过与华为的深度协同,持续拓宽高端新能源市场。借助“主流+高端”双线布局与“纯电+增程”双轮驱动,北汽蓝谷正尝试以产品矩阵的完整性,换取品牌向上的确定性。

广汽集团的财报显示,其在第三季度延续了“合资+自主+新能源”三线并进的格局。在合资板块,广汽丰田与广汽本田在新能源方向持续投入,稳住传统品牌的份额与声誉;在自主品牌方面,广汽传祺聚焦高端化与智能化转型,产品竞争力持续提升;而新能源品牌广汽埃安,则以高速成长成为集团未来的核心增长极。虽然短期利润仍受转型投入的影响,但广汽的调整方向愈发清晰:

通过强化多品牌协同与供应链整合,打造更加稳健的体系基础。

一位接近广汽集团管理层的业内人士指出:“对广汽来说,关键不在扩张速度,而在组织效率。体系力的提升是一场看不见的工程,但它决定了企业能否穿越周期。”过去几年,汽车行业的关键词是“卷”——卷价格、卷配置、卷补贴。而当新能源汽车渗透率突破40%之后,比拼的焦点开始转向“卷体系力”。谁能更快建立高效供应链,谁能更好协同研发、生产与品牌,谁就能在新一轮竞争中占据上风。

大家在财报中的表现虽然看似方向不同,实则都在回答同一个命题:如何在激烈竞争中找到穿越周期的确定性。

在接受《寰球汽车》连线时,一位长期研究汽车产业的分析师指出:“过去十年,中国汽车行业依赖的是政策红利和规模红利;未来十年,考验的将是体系力。眼下,一些企业在利润与销量上承压,但这正是完成结构转型的必要阶段。只要方向正确、体系稳健,市场与资本都应当保持信心。”

他认为,未来评价企业的核心维度就应该是谁的发展质量更高。

这段话准确概括了当下中国车企的共识:从追求速度,转向追求质量;从规模扩张,转向体系建设。

当销量不再是终点,而成为新的起点,中国车市的“下半场”已经悄然展开。它属于那些能把规模转化为效益,把投入转化为信任,把竞争转化为体系的企业。

确定性,并不是停留不前的保守,而是一种有方向的稳健。在变化中稳住节奏,在周期中延长呼吸,在长期主义中积累力量——这是中国车企从“追求销量”走向“追求质量”的真正意义。